Basisdokumentation

Table Of Contents

- 1 Übersicht

- 2 Bedienung

- 3 Inbetriebnahme

- 4 Allgemeine Einstellungen

- 5 Allgemeine Funktionen, Grundlagen

- 6 Kesselregelung

- 6.1 Funktionsblock-Übersicht

- 6.2 Konfiguration

- 6.3 Kesselbetriebsarten und Kesselsollwerte

- 6.4 Freigeben und Sperren eines Kessels

- 6.5 Testbetrieb und Inbetriebnahmehilfen

- 6.6 Kesselschutzfunktionen

- 6.6.1 Maximalbegrenzung der Kesseltemperatur

- 6.6.2 Minimalbegrenzung der Kesseltemperatur

- 6.6.3 Optimierung Kesselminimaltemperatur

- 6.6.4 Kesselüberhitzungsschutz

- 6.6.5 Pumpenkick und Ventilkick

- 6.6.6 Frostschutz (Freigabe-Eing. Aus)

- 6.6.7 Anlagenfrostschutz Kesselpumpe

- 6.6.8 Kesselanfahrentlastung

- 6.6.9 Kesselabschaltung

- 6.6.10 Kesselfrostschutz

- 6.6.11 Rücklaufhochhaltung

- 6.6.12 Schutz vor Druckschlägen

- 6.7 Abgastemperaturüberwachung

- 6.8 Abgasmessbetrieb

- 6.9 Kesselstörung

- 6.10 Brennerbetriebsstunden-Zähler und Brennerstart-Zähler

- 6.11 Störungsbehandlung

- 6.12 Textbezeichnung für Kessel

- 6.13 Diagnosemöglichkeiten

- 7 Wärmebedarf und Wärmeanforderungen

- 8 Hauptregler und Vorregler

- 9 Heikreisregelung

- 9.1 Funktionsblock-Übersicht

- 9.2 Konfiguration

- 9.3 Betriebsarten im Heizkreis

- 9.4 Raumtemperatursollwerte

- 9.5 Witterungsgeführte Heizkreisregelung

- 9.6 Mischerregelung

- 9.7 Optimierungsfunktionen

- 9.8 Begrenzungs- und Schutzfunktionen

- 9.9 Wärmebedarf

- 9.10 Zusatzfunktionen

- 9.11 Störungsbehandlung

- 9.12 Diagnosemöglichkeiten

- 10 Brauchwasserbereitung

- 10.1 Funktionsblock-Übersicht

- 10.2 Konfiguration

- 10.3 Betriebsarten und Sollwerte

- 10.4 Speicherladung

- 10.5 Direkte Brauchwasserbereitung

- 10.6 Legionellenschutz

- 10.7 Primärregelung

- 10.8 Begrenzungs- und Schutzfunktionen

- 10.9 Wärmebedarf

- 10.10 Brauchwasservorrang

- 10.11 Zusatzfunktionen

- 10.12 Störungsbehandlung

- 10.13 Diagnosewerte

- 11 Logikfunktionen

- 11.1 Logik

- 11.1.1 Aktivieren der Logik

- 11.1.2 Zuordnung von Texten

- 11.1.3 Einstellwerte Schaltwert Ein und Aus

- 11.1.4 Einschaltverzögerung / Ausschaltverzögerung

- 11.1.5 Minimale Einschaltdauer

- 11.1.6 Minimale Ausschaltdauer

- 11.1.7 Betriebsschalter

- 11.1.8 Verdrahtungstest

- 11.1.9 Prioritäten

- 11.1.10 Hinweise

- 11.1.11 Anwendungsbeispiel Speicherladung

- 11.1.12 Anwendungsbeispiel RS-Flip Flop

- 11.1.13 Anwendungsbeispiel solare Brauchwasserbereitung

- 11.2 Komparator

- 11.2.1 Aktivieren des Komparators

- 11.2.2 Zuordnung von Texten

- 11.2.3 Grenzwert oben und Grenzwert unten

- 11.2.4 Einschaltverzögerung / Ausschaltverzögerung

- 11.2.5 Minimale Einschaltdauer

- 11.2.6 Minimale Ausschaltdauer

- 11.2.7 Anzeigewerte

- 11.2.8 Verdrahtungstest

- 11.2.9 Prioritäten

- 11.2.10 Fehlerbehandlung

- 11.2.11 Anwendungsbeispiel solare Brauchwasserbereitung

- 11.1 Logik

- 12 Funktionsblock Zähler

- 13 Funktionsblock Diverses

- 14 Funktionsblock Störungen

- 14.1 Funktionsblock-Übersicht

- 14.2 Konfiguration

- 14.3 Störungstaste

- 14.4 Störungstaste extern

- 14.5 Störungseigenschaften

- 14.6 Zustandsdiagramme der einzelnen Störungsarten

- 14.7 Vordefinierte Störungseingänge

- 14.8 Störungseingänge

- 14.9 Kommunikation

- 14.10 Störungsrelais

- 14.11 Störungsanzeige

- 14.12 Löschen aller Störungsmeldungen

- 14.13 Diagnosemöglichkeiten

- 15 Kommunikation

- 16 Hilfestellung bei Störungssuche

- 17 Anhang

- Stichwortverzeichnis

56/256

Siemens Modularer Heizungsregler RMH760B CE1P3133de

Building Technologies 5 Allgemeine Funktionen, Grundlagen 2017-09-29

5.7.2 Einstellhilfen

Mit dem P-Band Xp und der Nachstellzeit Tn kann der Mischeralgorithmus optimal an

die Regelstrecke angepasst werden.

Die Einstellparameter sind im Auslieferungszustand so gewählt, dass die

Regelparameter für die meisten Regelstrecken (typischerweise

Vorlauftemperaturregelung mit einem Dreiwegmischer) geeignet sind.

Bei schwierigen Regelstrecken (z.B. Heizkreis mit Wärmetauscher) ist eine Anpassung

der Regelparameter an die Regelstrecke immer erforderlich.

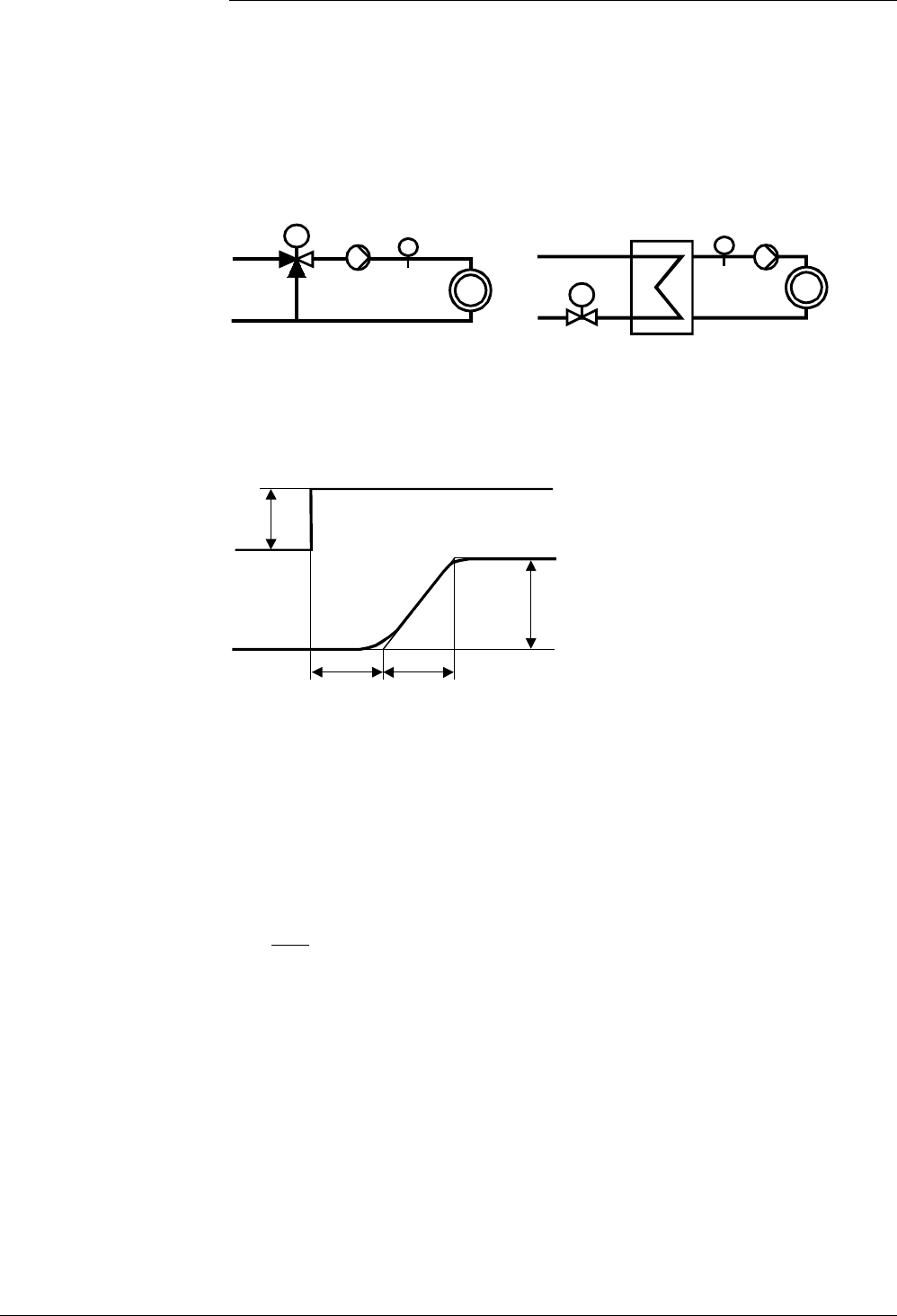

3133D88

T

T

3133D89

Eine Regelstrecke wird üblicherweise durch die Sprungantwort charakterisiert. Dies

wird im nachfolgenden Beispiel eines Mischerheizkreises erläutert.

Das Stellglied (Mischerantrieb) soll zum Zeitpunkt t

o

von 40 % auf 80 % geöffnet

werden. Das hat zur Folge, dass sich die Vorlauftemperatur um den Wert Δx erhöht.

Ventilstellung

∆

x

Istwert

Tu Tg

∆

Y

Die Änderung der Ventilstellung

muss schnell erfolgen (von Hand)

3131D25

Tu

Verzugszeit

Tg

Ausgleichszeit

Δx

Istwertänderung

ΔY

Änderung der Ventilstellung

Je grösser die Totzeit im Verhältnis zur Streckenzeitkonstante ist, desto schwieriger ist

die Strecke zu regeln. Wirkt sich eine Änderung am Stellglied erst nach einiger Zeit am

Temperaturfühler aus, ist die Regelung wesentlich schwieriger, als wenn eine

Änderung unmittelbar erkannt wird.

Der Schwierigkeitsgrad

λ wird wie folgt berechnet:

λ

=

Tu

Tg

Für den Schwierigkeitsgrad einer Regelstrecke gelten folgende Richtwerte:

λ <0,1 = leichte Regelstrecke

λ 0,1…λ 0,3 = mittlere Regelstrecke

λ >0,3 = schwierige Regelstrecke

Die maximale Streckenverstärkung Ksmax lässt sich z.B. aus der Differenz zwischen

der maximalen Vorlauftemperatur vor dem Mischer und der minimalen

Rücklauftemperatur abschätzen. Dabei ist allenfalls noch ein Zuschlag für eine nicht

lineare Ventilkennlinie zu machen. TVmax = 80 °C und TRmin = 20 °C ⇒ Ksmax =

60 K.

P-Band: Xp = 2 × Tu / Tg ×

∆x / ∆y × 100 % ≈ 2 × Tu / Tg × Ksmax

Nachstellzeit Tn = 3 × Tu

Einstellmöglichkeiten

Einstellung mit Hilfe der

Sprungantwort

Beispiel

Schwierigkeitsgrad

Maximale

Streckenve

rstärkung

Ksmax

Einstellregeln