Basisdokumentation

Table Of Contents

- 1 Übersicht

- 2 Bedienung

- 3 Inbetriebnahme

- 4 Allgemeine Einstellungen

- 5 Allgemeine Funktionen, Grundlagen

- 6 Kesselregelung

- 6.1 Funktionsblock-Übersicht

- 6.2 Konfiguration

- 6.3 Kesselbetriebsarten und Kesselsollwerte

- 6.4 Freigeben und Sperren eines Kessels

- 6.5 Testbetrieb und Inbetriebnahmehilfen

- 6.6 Kesselschutzfunktionen

- 6.6.1 Maximalbegrenzung der Kesseltemperatur

- 6.6.2 Minimalbegrenzung der Kesseltemperatur

- 6.6.3 Optimierung Kesselminimaltemperatur

- 6.6.4 Kesselüberhitzungsschutz

- 6.6.5 Pumpenkick und Ventilkick

- 6.6.6 Frostschutz (Freigabe-Eing. Aus)

- 6.6.7 Anlagenfrostschutz Kesselpumpe

- 6.6.8 Kesselanfahrentlastung

- 6.6.9 Kesselabschaltung

- 6.6.10 Kesselfrostschutz

- 6.6.11 Rücklaufhochhaltung

- 6.6.12 Schutz vor Druckschlägen

- 6.7 Abgastemperaturüberwachung

- 6.8 Abgasmessbetrieb

- 6.9 Kesselstörung

- 6.10 Brennerbetriebsstunden-Zähler und Brennerstart-Zähler

- 6.11 Störungsbehandlung

- 6.12 Textbezeichnung für Kessel

- 6.13 Diagnosemöglichkeiten

- 7 Wärmebedarf und Wärmeanforderungen

- 8 Hauptregler und Vorregler

- 9 Heikreisregelung

- 9.1 Funktionsblock-Übersicht

- 9.2 Konfiguration

- 9.3 Betriebsarten im Heizkreis

- 9.4 Raumtemperatursollwerte

- 9.5 Witterungsgeführte Heizkreisregelung

- 9.6 Mischerregelung

- 9.7 Optimierungsfunktionen

- 9.8 Begrenzungs- und Schutzfunktionen

- 9.9 Wärmebedarf

- 9.10 Zusatzfunktionen

- 9.11 Störungsbehandlung

- 9.12 Diagnosemöglichkeiten

- 10 Brauchwasserbereitung

- 10.1 Funktionsblock-Übersicht

- 10.2 Konfiguration

- 10.3 Betriebsarten und Sollwerte

- 10.4 Speicherladung

- 10.5 Direkte Brauchwasserbereitung

- 10.6 Legionellenschutz

- 10.7 Primärregelung

- 10.8 Begrenzungs- und Schutzfunktionen

- 10.9 Wärmebedarf

- 10.10 Brauchwasservorrang

- 10.11 Zusatzfunktionen

- 10.12 Störungsbehandlung

- 10.13 Diagnosewerte

- 11 Logikfunktionen

- 11.1 Logik

- 11.1.1 Aktivieren der Logik

- 11.1.2 Zuordnung von Texten

- 11.1.3 Einstellwerte Schaltwert Ein und Aus

- 11.1.4 Einschaltverzögerung / Ausschaltverzögerung

- 11.1.5 Minimale Einschaltdauer

- 11.1.6 Minimale Ausschaltdauer

- 11.1.7 Betriebsschalter

- 11.1.8 Verdrahtungstest

- 11.1.9 Prioritäten

- 11.1.10 Hinweise

- 11.1.11 Anwendungsbeispiel Speicherladung

- 11.1.12 Anwendungsbeispiel RS-Flip Flop

- 11.1.13 Anwendungsbeispiel solare Brauchwasserbereitung

- 11.2 Komparator

- 11.2.1 Aktivieren des Komparators

- 11.2.2 Zuordnung von Texten

- 11.2.3 Grenzwert oben und Grenzwert unten

- 11.2.4 Einschaltverzögerung / Ausschaltverzögerung

- 11.2.5 Minimale Einschaltdauer

- 11.2.6 Minimale Ausschaltdauer

- 11.2.7 Anzeigewerte

- 11.2.8 Verdrahtungstest

- 11.2.9 Prioritäten

- 11.2.10 Fehlerbehandlung

- 11.2.11 Anwendungsbeispiel solare Brauchwasserbereitung

- 11.1 Logik

- 12 Funktionsblock Zähler

- 13 Funktionsblock Diverses

- 14 Funktionsblock Störungen

- 14.1 Funktionsblock-Übersicht

- 14.2 Konfiguration

- 14.3 Störungstaste

- 14.4 Störungstaste extern

- 14.5 Störungseigenschaften

- 14.6 Zustandsdiagramme der einzelnen Störungsarten

- 14.7 Vordefinierte Störungseingänge

- 14.8 Störungseingänge

- 14.9 Kommunikation

- 14.10 Störungsrelais

- 14.11 Störungsanzeige

- 14.12 Löschen aller Störungsmeldungen

- 14.13 Diagnosemöglichkeiten

- 15 Kommunikation

- 16 Hilfestellung bei Störungssuche

- 17 Anhang

- Stichwortverzeichnis

218/256

Siemens Modularer Heizungsregler RMH760B CE1P3133de

Building Technologies 15 Kommunikation 2017-09-29

15 Kommunikation

Eine ausführliche Beschreibung der Kommunikation ist in der Basisdokumentation

P3127 "Kommunikation über KNX-Bus" zu finden. Im Folgenden sind die wichtigsten

Einstellungen beschrieben, die für die Inbetriebnahme einer einfachen Anlage

erforderlich sind.

Die Kommunikation ist aktiviert, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

• Die Geräteadresse ist eingegeben (jeder Busteilnehmer benötigt eine individuelle

Geräteadresse)

• Die Busspeisung ist vorhanden

• Das Busgerät ist nicht im Inbetriebnahme-Mode

Der Datenaustausch der für die Heizungs- und Lüftungstechnik relevanten Daten

erfolgt im LTE-Mode (Easy-Mode). Dieser Mode ermöglicht einen einfachen

Datenaustausch ohne aufwändiges Engineering.

Gleichartige Daten werden innerhalb von Zonen ausgetauscht. Das Erstellen einer

gemeinsamen Zone genügt deshalb, um die Kommunikation zu ermöglichen.

Die Gerätezuordnung der Anlagen spielt keine Rolle. Die Anlagen können sich auf

demselben RMH760B oder in verschiedenen über den Bus verbundenen KNX-Geräten

befinden.

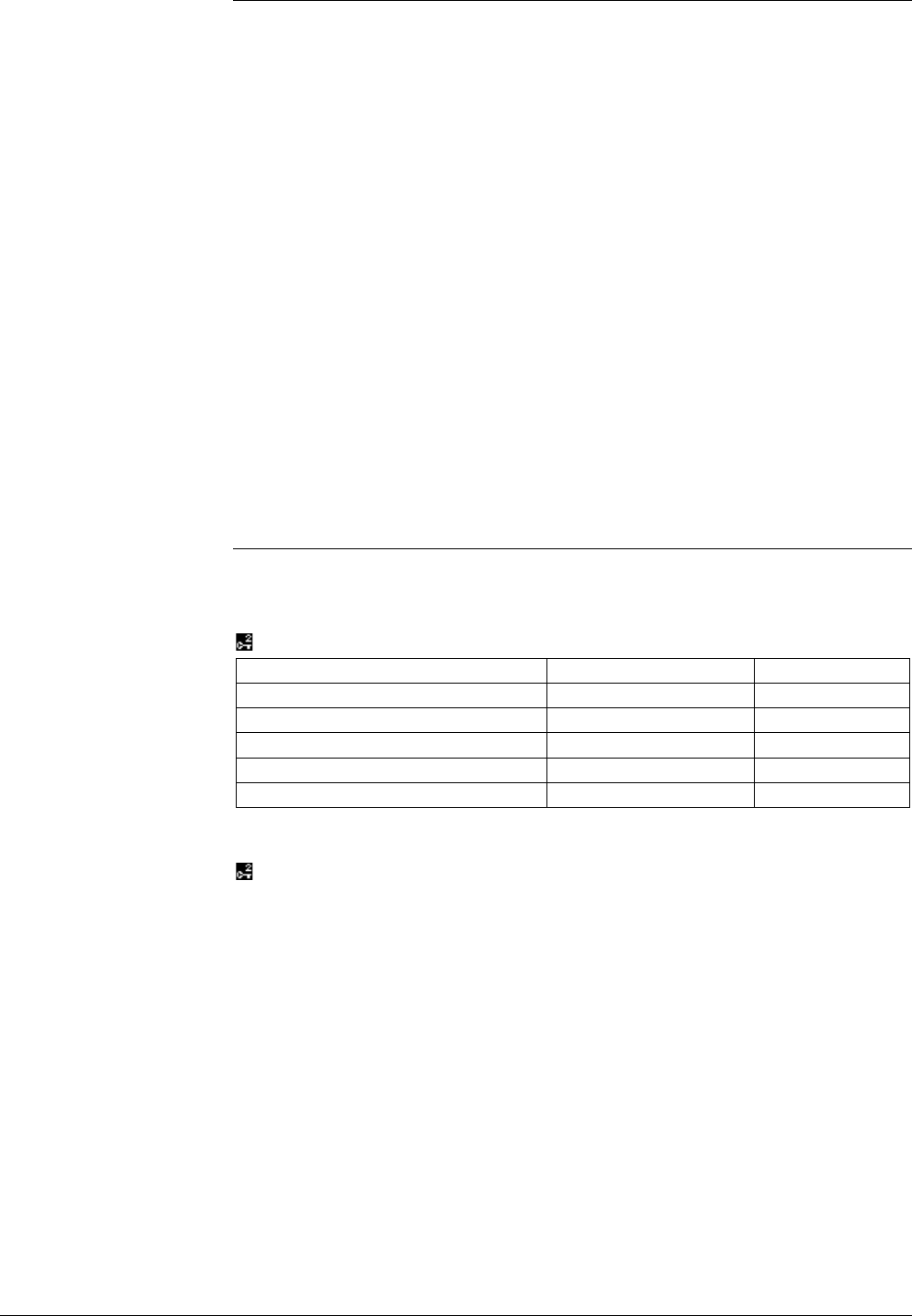

15.1 Grundeinstellungen

Bevor die Zonen-Zuordnungen für den Austausch der Prozessdaten gemacht werden,

ist die Geräteadresse einzustellen.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Kommunikation > Grundeinstellungen

Bedienzeile

Bereich

Werkeinstellung

Geräteadresse

1…253 (1…255)

255

Busspeisung dezentral

Aus / Ein

Ein

Uhrzeitbetrieb

Autonom / Slave / Master

Autonom

Uhrslave-Fernverstellung

Ja / Nein

Ja

Störung-Fernentriegelung

Ja / Nein

Ja

Die hier vorgenommenen Einstellungen werden auch angezeigt unter:

Hauptmenü > Geräte-Informationen > Kommunikation > Grundeinstellungen

Jeder Busteilnehmer benötigt eine individuelle Geräteadresse.

Die Geräteadressen 254 und 255 sind für spezielle Funktionen reserviert. Mit der

Geräteadresse 255 ist die Kommunikation deaktivert (kein Prozessdatenaustausch).

Für kleine Anlagen (max. 8 Geräte) kann mit der dezentralen Busspeisung gearbeitet

werden. Das entspricht der Werkeinstellung). Einzelheiten enthalten das Datenblatt

N3127 (KNX-Bus) oder die Basisdokumentation P3127 (KNX-Kommunikation).

Mit der Einstellung "Autonom" empfängt oder sendet das Gerät keine Uhrzeit. Soll im

System eine gemeinsame Uhrzeit verwendet werden, wird ein Gerät als Uhrzeit-Master

definiert und die anderen als Slaves.

Die Funktion "Uhrslave-Fernverstellung" ermöglicht es dem Bediener, bei einem

Uhrzeit-Slave die Uhrzeit und das Datum einzustellen.

Aktivieren der

Kommunikation

Prozessdatenaustausch

Kommunikation

Geräteadresse

Dezentrale Busspeisung

Uhrzeitbetrieb

Uhrslave-Fernverstellung